I.

Thomas Jefferson, salah satu bapak pendiri Amerika, percaya bahwa meritokrasi merupakan suatu tujuan utama yang harus menjadi prinsip negaranya.

Meritokrasi adalah kepercayaan dimana orang yang memimpin seharusnya berdasarkan kemampuan bukannya kekayaan, umur, atau garis keturunan. Ide ini dipopulerkan oleh para filsuf Eropa pada zaman pencerahan (enlightenment age) mulai akhir abad ke-17. Jefferson merupakan fans berat dari ide filsuf seperti Voltaire, Francis Bacon, dan John Locke.

Kala itu di awal abad ke-19, Amerika baru saja menang perang melawan Inggris dengan bantuan Prancis. Ia melihat bahwa siklus tirani dan pemerintah yang otoriter terhadap warga negaranya di Eropa adalah konsekuensi dari ketiadaan sistem yang membuka kesempatan bagi seluruh orang untuk bisa mengubah status sosial mereka. Selain itu tanpa adanya meritokrasi, para pemimpin tidak akan ada insentif untuk membuat kebijakan yang membuat warganya menjadi semakin sejahtera.

II.

Di Indonesia, meritokrasi belum sepenuhnya terwujud. Yang aku maksud disini bukan hanya posisi di pemerintahan seperti seorang menteri yang mendapatkan jatah politik atau kursi di DPR, melainkan di kehidupan sehari-hari seperti seorang guru yang mengajar di sekolah atau polisi di jalan.

Faktor terbesar yang menurutku menjadi penyebab fenomena ini adalah uang.

Investasi sumber daya manusia di Indonesia sangat tidak efisien dan efektif. Semenjak reformasi, pemerintah wajib sesuai undang-undang untuk mengalokasikan dana minimal 20% dari anggaran belanja negara setiap tahun (APBN) di bidang pendidikan. Hasilnya jumlah guru yang ada di negeri ini meledak, namun tidak diikuti dengan keterampilan guru tersebut.

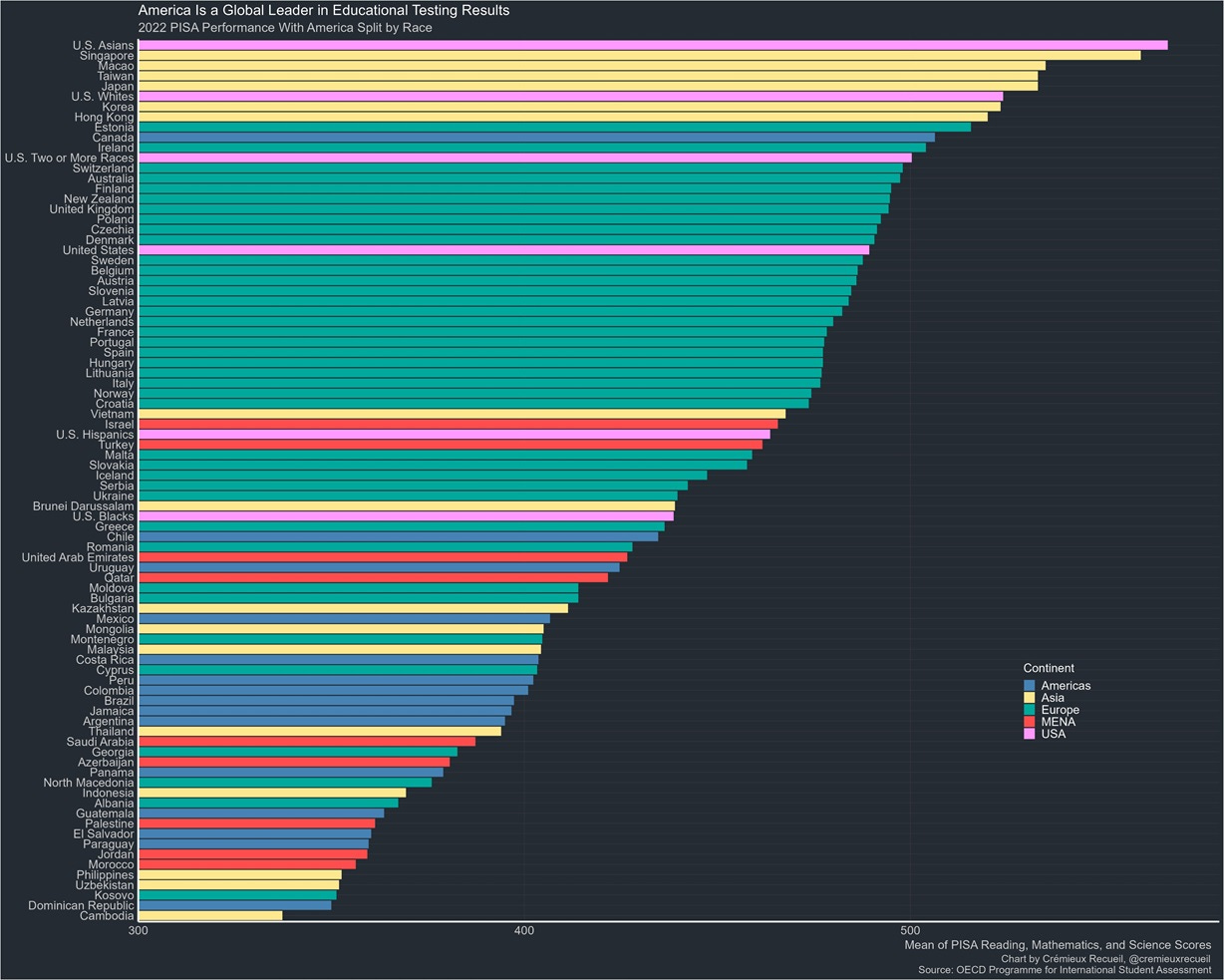

Sebenarnya ini adalah masalah ayam-telur (chicken and egg problem). Tidak mungkin bagi suatu negara berkembang untuk memiliki sistem pendidikan sebagus negara maju seperti Finlandia, misalnya. Satu-satunya solusi yang aku amati adalah untuk negara kita meniru sistem yang sudah turun temurun di Asia Timur. Vietnam, misalnya, memiliki hasil tes asesmen PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional) yang lebih bagus dari Amerika. Biasanya sistem yang diterapkan kurang lebih seperti ini:

- murid berangkat pagi atau menginap di asrama yang dimiliki sekolah,

- mereka belajar dari pagi hingga sore lalu lanjut dengan jam belajar secara mandiri hingga malam hari atau les privat di luar sekolah,

- mereka biasanya pulang jam 11 malam dan itupun masih ada tugas dan PR dari sekolah.

Tapi efek sampingnya adalah kesehatan mental murid terbengkalai. Selain itu, masyarakat disana nampaknya terkekang oleh “tes”. Bukan hanya tes masuk ke universitas yang sangat menguras mental murid namun juga pekerjaan buruh pun tidak luput dari tes. Ingin jadi sopir truk? Anda harus tes tertulis. Mau jadi tukang? Harus tes juga. Semua butuh sertifikat dan tes, test, tes. Sangat konyol dan tidak efisien.

Aku salah satu penerima manfaat dari tidak efisiennya sistem pendidikan di Indonesia. Kehidupanku di kampus sangatlah “mudah” jika dibandingkan dengan murid sebaya di negara maju. Tes di sini sering dilaksanakan secara daring, tanpa kertas, dan soalnya pilihan ganda. Ketika aku SMA hal serupa juga terjadi, sering guru tidak masuk kelas bahkan pernah ada yang tertidur di kelas. Nilai di rapor sering dinaikkan agar akreditasi sekolah tidak turun. Teman-temanku yang sukses sekarang adalah hasil kerja keras mereka, entah itu karena belajar sendiri melalui internet atau les privat.

Tentu aku tidak munafik dan aku tidak ingin mengubahnya. Namun sebenarnya ini salah satu masalah terbesar yang sepertinya luput dari perhatian pemerintah, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan dengan baik. Apa gunanya sekolah belasan tahun jika saat lulus tidak ada ilmu yang didapat?

Apa yang pemerintah harus lakukan jika mendapatkan gelar sarjana tidak berdasarkan keterampilan? Seseorang yang lulus dengan gelar sarjana teknik misalnya, namun sebenarnya tidak layak menjadi seorang insinyur. Apakah solusinya sertifikat dan tes? Apakah ada jaminan bahwa sertifikat tersebut bukan hasil dibeli atau orang dalam? Bagaimana kita bisa yakin bahwa pihak yang memberi sertifikat adalah orang yang ahli dibidangnya sehingga layak memberikan sertifikat tersebut?

Kenyataanya memang lebih enak sim bisa nembak, alias bayar pak polisi, daripada naik motor melewati jalur zig-zag lalu mengerjakan soal yang pertanyaanya, apa perbedaan garis putih lurus dan putus-putus di jalan.

Sebenarnya di luar negeri pun seperti ini. Sistem hibah penelitian (research grant) di Amerika sangat tergantung dari reputasi dan rekomendasi sesama peneliti. Namun entah mengapa birokrasi disana masih ada hasilnya, sedangkan disini tidak selalu seperti itu.

III.

Aku pernah terheran-heran mengapa kita memiliki begitu banyak peraturan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keterampilan. Misalnya, aku sering melihat di internet bahwa para murid sarjana di negara maju, bukan hanya di negara Barat, rambutnya dicat, bertato, ke sekolah hanya menggunakan kaos atau jaket dan kalau ada acara kampus sering minum alkohol.

Apakah Indonesia harus seperti itu? Tentu tidak. Mana yang benar dan salah? Tergantung siapa yang Anda tanya. Setiap orang berhak untuk melaksanakan ajaran agamanya dan mengikuti apa yang mereka percaya.

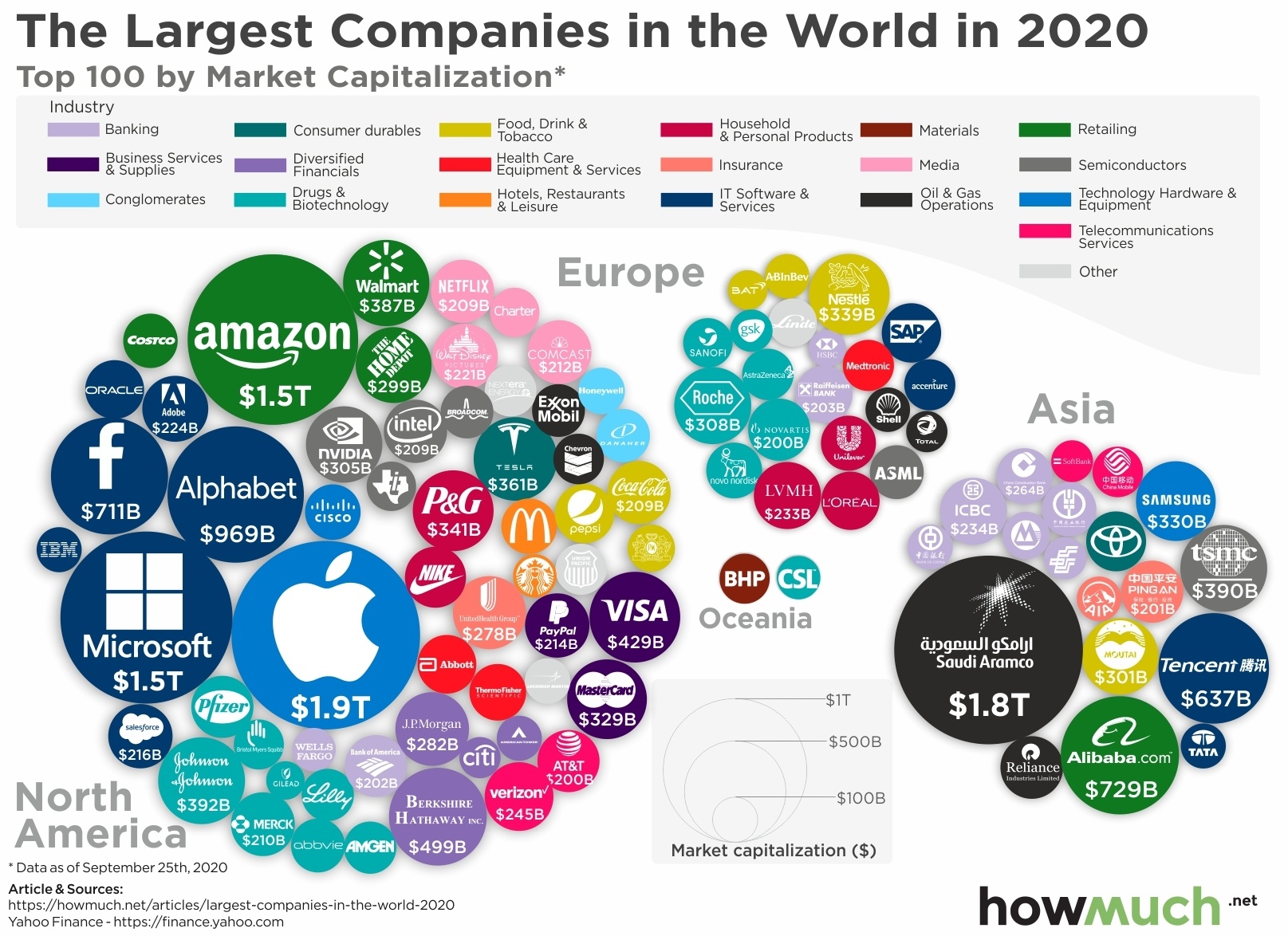

Namun pasti ada yang kurang pas atau bahkan salah dari budaya kita jika mereka yang kita anggap tidak beradab justru adalah sumber dari mayoritas penemuan ilmiah dan produk yang kita pakai sehari-hari. Entah itu komputer, smartphone, kamera, mobil, atau motor.

Haruskah kita menghapus senioritas di Indo? Apakah hal yang sering kita anggap “budaya bebas” adalah prasayarat dari inovasi dan kemajuan teknologi?

Aku ingat guruku SMP ketika pelajaran matematika mengatakan, “Saya tidak perlu kalian bisa matematika, yang penting ibadah”. Kenapa tidak dua-duanya? mengapa kita tidak seperti Iran dan Turki, negara yang mirip dengan kita namun memiliki industri militer yang patut dikagumi.

Tiongkok, salah satu peradaban tertua di muka bumi ini, tidak malu untuk mengirim para pekerja dan muridnya ke luar negeri. Di universitas paling top di seluruh dunia pasti ada saja ratusan bahkan ribuan murid dari Tiongkok. Salah satu pemasukan terbesar Australia adalah dari murid internasional yang mayoritasnya berasal dari Tiongkok.

Jepang pun, ketika mereka mulai membangun industrinya di akhir abad ke-19 melakukan hal yang sama. Mereka menyalin tempel (copypaste) sistem militer, pendidikan, dan pemerintahan Jerman. Persetan dengan budaya samurai, yang penting kita jangan sampai dijajah orang Barat, mungkin begitu pemikiran para pemimpin Jepang kala itu.

Perlu dikatakan bahwa banyak dari negara yang kita anggap maju tentunya tidak sempurna. Jumlah angka kelahiran di negara Asia Timur sangat rendah karena tingginya biaya mengurus anak dan ekspektasi orang tua hingga semua negara-negara tersebut mengalami depopulasi (pengurangan jumlah penduduk setiap tahun).

Di Amerika tentunya kita familiar dengan berita rasisme, diskriminasi terhadap orang non kulit putih, dan maraknya penggunaan senjata api. Di Eropa Utara, banyak negaranya memiliki peraturan pajak yang sangat membagongkan. Namun ini adalah contoh klasik dari whataboutism, seolah-olah untuk menjadi contoh yang baik orang tersebut harus sempurna. Tentunya kita tidak perlu menjadi ahli masak untuk tahu bahwa makanan yang kita makan enak atau tidak.

Budaya ketimuran itu omong kosong.

Istilah tersebut hanyalah alasan supaya kita merasa lebih baik dibandingkan dengan mereka yang di negara maju. Kita perlu lebih rendah hati dan mengakui bahwa kita tertinggal jauh. Sudah selayaknya budaya-budaya yang kita punya dievaluasi bukan berdasarkan umur namun kegunaannya di era modern ini.